採訪:謝子昕、黃柏倫

撰文:謝子昕

研究團隊簡介:

-

名稱:Android UX

-

團隊型態:矩陣式的組織 (Matrix team)

-

團隊規模:50人以上

-

團隊成員:設計/使用者經驗研究員 (Design/UX Researcher) 、使用者經驗設計師 (UX Designer)、使用者介面設計師 (UI Designer)、互動設計師 (Interaction Designer)、動態設計師 (Motion designer)、設計經理 (Design Manager)、研究總監 (Research Lead)、視覺設計師 (Visual Designer)、設計總監 (Design Lead)

常用研究方法:

-

二手資料蒐集 (Desk research)

-

原型測試 (Prototype testing)

-

訪談 (Interview)

-

日誌研究 (Diary studies)

-

易用性測試 (Usability testing)

這次專訪我們邀請到在 Google 擔任使用者經驗研究員的蔡亞勳,跟我們分享研究實務經驗,他曾在軟、硬體產業擔任組織內草創研究員,具相當多獨立研究經驗。而他目前在 Google 任職,在產品發展相對成熟,且 UXR (User Experience Research) 文化深根已久的大型企業中,研究會如何做?有哪些條件跟限制呢?

研究團隊負責的工作範圍與目標 ?

我的部門是 Android UX,Android 的系統架構、軟體,除了手機第三方 App 外,使用者與手機的所有互動,都是我們負責的,例如:原廠預設的計算機、相機、功能設定、無障礙輔助等等。我們比較偏向矩陣型分工, 部門下還有小團隊,各種產品功能,都會組成不同團隊負責設計與研究。像我是使用者經驗研究員,會和使用者經驗設計師、動態設計師、UX 寫手、UX 工程師 等合作,各個研究員有各自負責的產品,也會有橫向的協作。

你們怎麼做設計研究?常用到哪些方法?

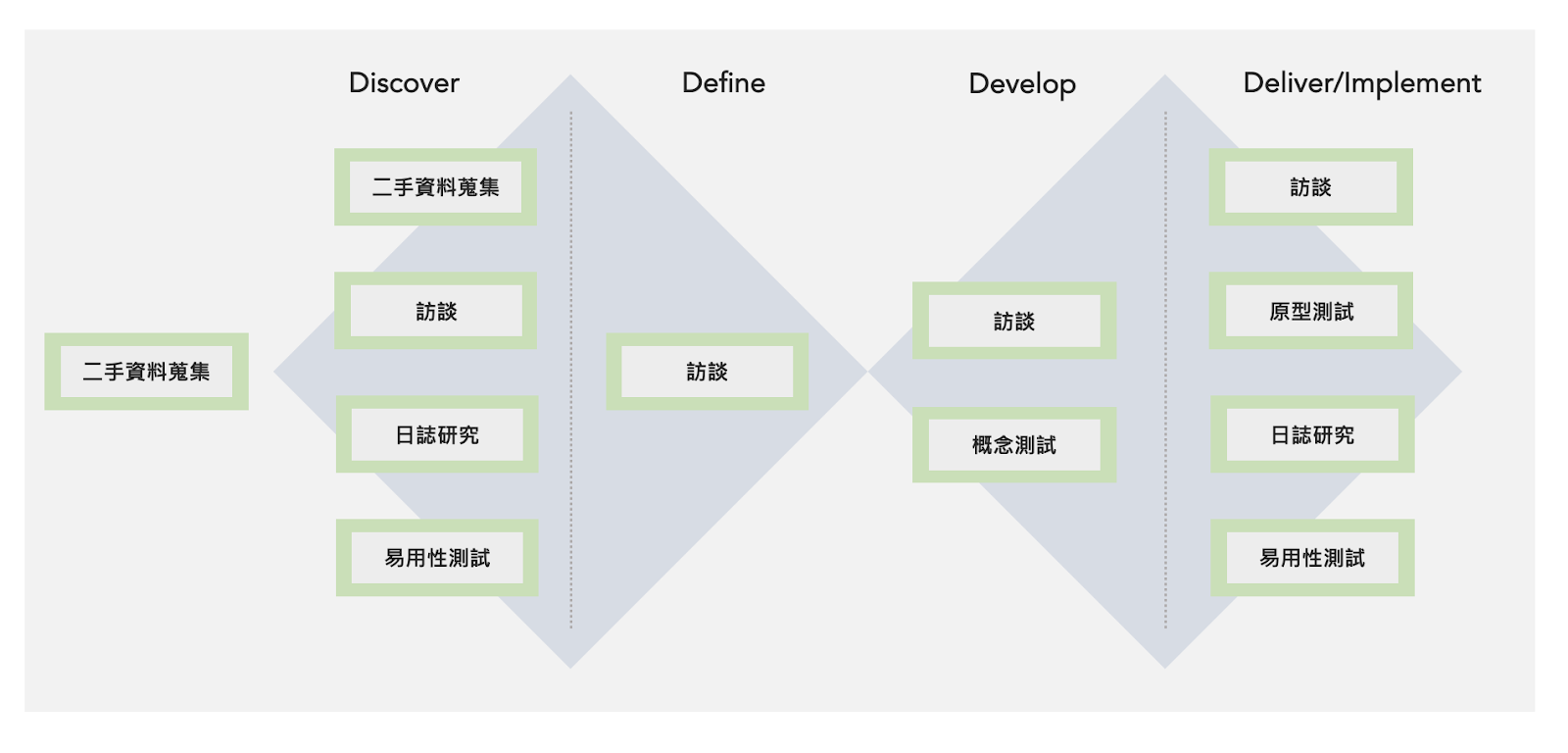

圖一、 Google 常用研究方法

在前期專案啟動與研究調查,會先做二手資料蒐集,像是競品分析、文獻分析、外部市場資訊等。而因為公司很大,不同團隊做的研究很多會重疊或類似,像是個人化行為研究(例如:換桌布、電池管理),在筆電、手機、穿戴式裝置都會用到,各團隊會需要在開案前瞭解內部資源有什麼,讓我們在相同認知上。因此,Google 有個共通的研究資料庫 (Research Repository) ,鼓勵 UXR 上傳自己的研究成果,讓大家都用的到內、外部文獻資源。訪談基本上各階段都會用到,搭配日誌研究、原型測試、易用性測試做使用。

日誌研究

日誌研究常用於「設計前期研究與調查」、「設計原型產出與測試」階段。因為有些設計原型需要長時間瞭解,例如:電池管理的功能,因用電需求會有變化,所以必須長時間觀察。而我之前做過的是觀察使用者如何管理網路用量,先訪談告知使用者觀察的目的,並給予任務進行高頻率性、長時間的觀察。因為很多國家網路不是吃到飽,需瞭解從網路充值到使用完的循環。

每個部門做的日誌研究方式不同,很少會有一樣的作法。有些人會做 Forum study,每天由版主在論壇發文,實驗對象會留言回覆。也有人是每天寄問卷,或每天約一段時間聊天瞭解當天的體驗。

圖二、目前市面上也有許多收費工具,可以協助募集日誌研究對象

圖片來源:User interviews

資訊架構優化

在「設計概念發展」、「設計原型產出與測試」階段,會因要測試不同互動方法與概念去做原型測試。舉例來說:手機中的設定軟體,隨著功能愈複雜,設定選項會愈多,像 Google Pixel 就有超過 1200 個選項,很難有完美的設定體驗。為了讓使用者直觀、簡單找到想要的功能,我們做了很多資訊架構優化。

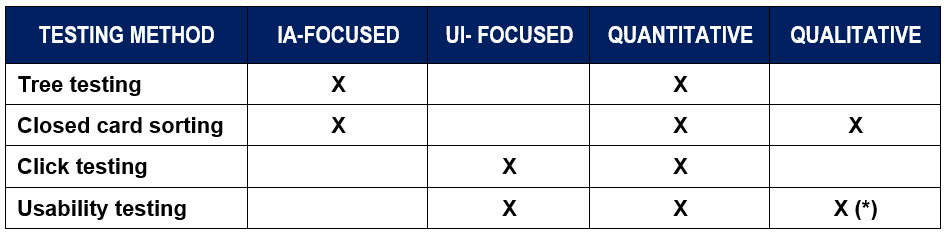

首先,先做卡片分類(Card Sorting),來瞭解如何將資訊進行標籤分類,以符合使用者的心智模型 (Mental Model)。接著會再用樹型測試 (Tree Testing),了解使用者的操作難易度。例如:進咖啡廳要連 Wi-Fi,我們會記錄花多少時間、幾個步驟才成功連結到網路,一次到位的直接成功率,與多次嘗試的間接成功率,或甚至因為太複雜找不到的情況。可以用這樣的方式瞭解資訊層級 (Hierachy),安排好再交給設計師設計介面,加上視覺元素幫助使用者找到資訊。接著才會做介面測試,與舊版本、iOS 版本做基準評價 (Benchmarking),比較成效確實比較好後才做發佈。這樣的原型研究,隨著每年的更新會固定做一次。而卡片排序不一定會做,除非要重新更改設定的分類。

圖三、在資訊架構(IA)的優化上,常使用卡片分類(Card Sorting)、樹型測試(Tree Testing) ,確認產品可尋性、可發現性

圖片來源:https://www.nngroup.com/articles/navigation-ia-tests/

另外,有些情況是接到使用者抱怨,或是高層直接提出優化需求,就會做小版本迭代。先拿舊版本做易用性測試,產品經理 (PM) 拿去做優化提案,新版本再做易用性測試後,讓工程師開發上線。我們研究員自由度很大,不會有人規定要用什麼方法與工具,因為要做好研究就不能限制研究員方法。

「研究要做好,絕對不能限制研究員怎麼做」

研究員有高自由度,如何安排自己的時間、資源?

我們的研究需求來源自業務端,或是自發性的都有。比較被動式的 (Reactive) 研究,是當 PM、設計師想推行新的產品或服務,UXR 就要做好前期研究與評估。而主動自發性的 (Proactive) 的研究,則是 UXR 看到重要的研究問題,雖不是很急迫,但會自己安排時間發起研究。像 Android 每年固定會做一次大更新,因為迭代週期很規律,研究員會有充分時間做整年度的規劃,安排需要專注在前期研究、設計想法、產品評估......等的研究時程。在產品進設計開發與上線間的過程,就有一些空檔可以做自發性的研究。我認為一個比較成熟的組織,發展到最後應要達成被動式研究與自發性研究的平衡。而 Google 的使用者研究文化已經很成熟了,因此資源與預算都會充分支持,讓 UXR 完成他們覺得重要的研究。

在相對成熟的制度下作研究,有什麼不一樣?

注重保密、對象多樣性與個資保護

招募研究對象時,對於保密的要求較高。為了控管新功能外流的風險,很常使用有簽保密協定的內部管道,招募來源較受限。另外,做原型測試時,研究員會決定哪些內容是需要揭露的,分清楚必須有、最好有、不必要的內容,減少外流風險與爭議(例如:刪掉 logo 與品牌顏色)。

招募族群也會有較嚴謹的條件,以確保目標客群多樣性,包含性別、弱勢族群、有色人種、殘疾人士、老年人等,希望產品能做到通用性,並滿足相對少數需求。這點在美國比較重視,在滿足研究對象招募條件下,需有 20%符合多樣性,不只需要平衡年齡、性別。對個資隱私權也相當要求,因注重使用者的隱私、公司機密等資訊,研究工具的選擇在公司審核後,才可以使用,如:視訊軟體、Miro,及市面上一些常見線上工具。

研究資源豐富,鼓勵向公司內領域專家 Reach out

Google UXR 有屬於自己的知識管理系統(Research Repository),所有階段的資源都很成熟,來告訴你身為研究員需要具備的所有知識,包含如何去規劃研究、到溝通研究、報告等所有階段的文件。研究員所需的能力。在公司內 UXR 除了可以自學外,還有很多大神可以 reach out,例如:資訊架構、問卷都有相關的專家。

「公司的文化就是不論職等職級,有任何問題都可以請教領域專家」

在我加入 Google 之前,通常公司只有我一個研究員。現在常想若當時有這些資源,說不定可以少走些冤枉路。加入後確實學習的很快,不過,其實當 UXR 流程方法都很成熟後,就會直接使用,自己覺得就會少一些創新或天馬行空的可能,就比較少想到原創的研究方法。

UXR 不用特別證明自身價值,決策看重研究證據

公司內同事或多或少瞭解,並習慣與研究員合作,不過有時還是要教育大家,何時需要找 UXR 合作,例如:哪些是使用者研究問題,哪些是市場研究、哪些是策略面問題。 另外,公司角色分工很細,質化、量化研究員會分開,對應到不同研究需求,質化研究員不太會被過度要求去做量化、策略研究。

Google 的研究文化已經非常成熟,UXR 跟空氣、水一樣深植在公司文化裡,已經成為了必要存在,不用再去證明它的價值。如果今天你想要報告想法或改進產品,同事第一句就是問你:「你有沒有做過使用者研究?使用者的需求是什麼?證據在哪裡?」透過研究能夠說明你用什麼證據去支持你的設計,也才能說服工程師繼續開發下去。不過這也讓我們研究員出錯空間很小,不像是普通的 App 可以快速迭代更新,所以要非常嚴謹地,讓每個決策的證據都準備充足,想清楚再做決策。

「一切都以證據為依歸,如果沒有 UXR 這個角色存在,決策會很難執行。」