採訪:謝子昕、林雁淳

撰文:謝子昕、鍾念庭

團隊簡介:

-

名稱:HIE (Human Interface Engineering)

-

團隊型態:中心化的組織(Centralized team)

-

團隊規模:50人以上

-

團隊成員:設計/使用者經驗研究員 (Design/UX Researcher) 、使用者經驗設計師 (UX/UI Designer)、視覺設計師 (Visual Designer)、使用者經驗寫手 (UX/ Technical Writer)、前端工程師(Front-end Developer)

常用研究方法:

-

二手資料蒐集 (Desk research)

-

人物誌研究(Persona)

-

訪談 (Interview)

-

焦點訪談 (Focus group)

-

問卷(Surveys)

-

數據分析 (Data Analysis)

這次我們訪到趨勢科技 UX Research Lead 鍾念庭,和我們分享公司常用研究方法與研究經驗談。趨勢科技提供 B2B 與 B2C 的資安解決方案,在這相較專業領域知識較深的行業中,所做的設計研究與其他產業有什麼差異呢?

研究團隊負責的工作範圍與目標

HIE (Human Interface Engineering)團隊作為趨勢科技的主要UX 團隊。負責商用產品與消費者產品兩大產品線:商用產品像是大型 SaaS (Software as a Service)平台,將產品提供給防駭客的資安人員,設計的過程需要進階的資安專業知識來滿足領域專家用戶的工作需求;而消費者產品主要提供給對資安防護相對低警覺的一般大眾,挑戰會是如何在客戶沒有相關知識下,推動客戶購買、使用產品。整個團隊除了研究員,還包含 UX/UI 設計師、視覺設計師、使用者經驗寫手以及開發人員等。

你們怎麼做設計研究?常用到哪些方法?

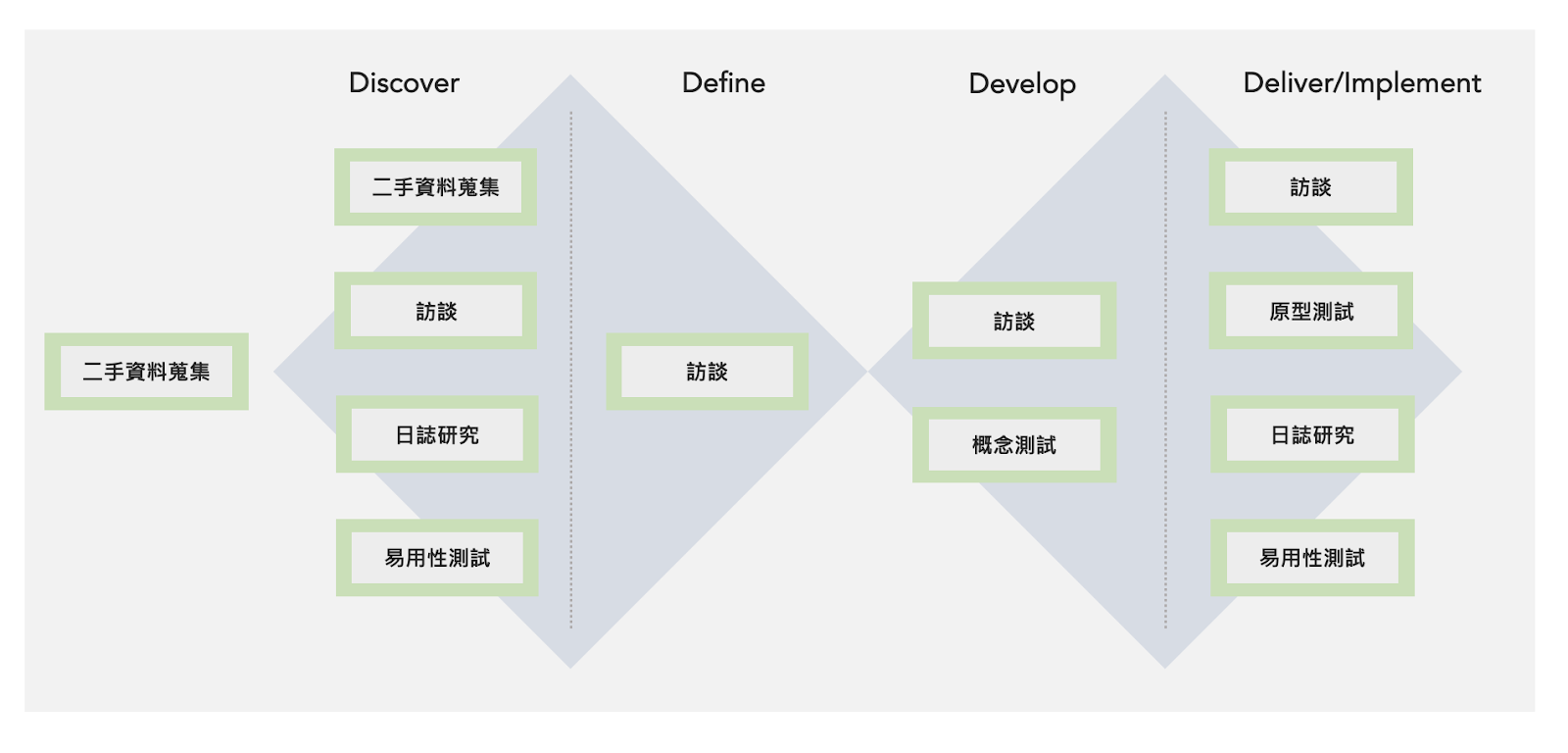

圖一、趨勢科技常用研究方法

(本文彙整)

HIE 過去經常使用純質化研究等方法,從 2018 年左右開始提倡假設驅動開發(Hypothesis-Driven Development, HDD),在充分釐清設計開發目標對使用者的場景、需求都有所討論後,會建立相關的假設,並與跨職能的團隊以假設為目標來設計相應的實驗以迭代更適合的用戶體驗設計。這讓研究員需要更常思考:我們的用戶具體而言是誰?為什麼我們要為用戶推出這樣的設計?有沒有其他可能性? 要釐清這些答案,我們推動質量混合式研究,讓量化數據跟質化研究都可能成為我們做研究的重要材料。在專案前期我們和相關stakeholder一起做數據追蹤規劃,設定初步研究假設。並在這階段做二手資料蒐集,掌握技術趨勢,常參考國際產業研究報告如:Gartner等的產業研究。

質化訪談會用來蒐集真實用戶需求與驗證設計假設,因此我們很鼓勵雙刀流的研究方法。因企業受訪者相對較難招募,常與客戶業務的焦點訪談搭配使用。作為研究團隊,發放問卷是一個很常見的研究方式,然而在消費者產品線(Consumer)的發放管道可能會與企業用戶(Commercial)的不一樣,為了增加觸及率及回覆率,多用產品內測問卷( In-app survey) 的方式,輕量化地蒐集回饋,在不給用戶負擔的前提下,也可以順便招募有興趣參與研究的使用者。

目前常見的方式是先量後質,當某個產品/功能剛推出沒有太多使用者脈絡時,早期的數據表現可以協助我們對於用戶的使用傾向有個判斷方向,進而做出對初步假設的驗證。當然不論是質化或量化先行都有其優點,會以實際專案的需求來討論切合的研究方式,這個過程都是和不同重要的跨職能團隊一起討論規劃。我們會組成 virtual data team,研究員可以提供使用者旅程及用戶輪廓,幫助數據專業分析師理解問題;而透過數據科學家和研究員搭配,以及PM的產品規劃路線討論,能讓研究員確實幫上團隊,開發人員能對使用者有較完整的瞭解。

1. 從量化去發現現象(What),從現象去探索原因(Why)

舉例來說,我們的產品透過平台整合防毒、防駭資料,為了幫助客戶蒐集不同來源的可疑或高風險資料,會把單機版軟體的資料串接到雲端平台。 但我們曾經發現有一類客戶,即使擁有了產品授權後,資料都不傳上雲端平台使用。從數據發現這個體驗的斷軌後,我們當時做出兩種假設:

1.是不是客戶對於目前單機版的體驗以滿足他的認知需求,並沒有看到登上平台的優勢和需求?

2.會不會客戶可能有其需求但在操作過程中無法順利完成,需要更明確的指示或是支援服務?

因此,我們進一步找到這些客戶在跨產品平台間的細節操作行為,並搭配質性訪談發現:客戶的行為比較符合第一個假設,他們其實因為不夠認識雲端可以帶來企業用戶的優勢具體為何,所以很猶豫。透過這樣的研究可以讓我們清楚對焦問題:目前用戶無法感知而有動機使用雲端產品,我們有機會在這個研究基礎上找到商業機會,有機會反映在未來的產品規劃上做調整。

「用實驗精神去面對自己的研究,知道研究不是一次性的,是一個延續而迭代的過程,以終為始地知道研究的 follow-up,下次會是什麼」

在公司提倡DevOps精神下,作為用戶研究員我們認為,敢實驗、敢失敗、進而去調整是很鼓勵的文化,所以團隊研究員的主動性、自由度很高,錯了就是學到經驗,如果成功就是擴大成功效益,我們希望你也可以將你的成功經驗分享給他人,成為團隊的經驗。

2. 以研究驗證公司商業決策

公司對用戶研究的期待,不只是傳統使用者研究蒐集用戶產品操作互動的痛點,而是用質量化回應公司整體策略方向,帶來更多商業策略的討論。這讓我們能關注的不限於產品數據,也包含市場資訊 (如:Salesforce 或相關行銷數據)。

現在很多產品研究在做鉤癮模型 (Hook model) 或推力設計 (Nudging),從早期使用者對產品還沒有感覺時的接觸點開始,或是當一個平台產品資訊過載時,要如何做分流。在這種情況下數據與行銷端的數據常常是連動的,會幫助我們定義第一階段的早期 persona 可以有幾種,進而設計出更好的體驗。

領域知識較複雜,如何做好知識管理與傳承?

HIE 與業務單位不單是採用接案式的合作關係,研究員也能發現研究需求,主動向開發團隊提案。研究員除了基礎用戶研究知識外,還要瞭解駭客工作流、語言等,如:從駭客的思路,去看有哪些接觸點產品可能被介入攻破。以UX從業人員的職涯出發,這些都是平常無法輕易接觸到的硬知識。

因此,我們近期在努力推動研究營運(Research Ops),其中知識管理是一個重要的環節。不論是用戶體驗相關的設計研究知識還是資安知識。用以傳承過去留下的知識,如:把資安知識用相關經驗類比方式解說,如用近期的Covid 19疫調作比喻,讓艱難領域知識更與生活經驗有關,就能更好消化。做好知識的管理系統成為基礎,才能更好地支援設計師和研究員的日常工作,以有對產品使用者較全盤的瞭解來發揮設計/研究能力。

除了研究營運,一方面也在試圖推動研究民主化 (Research Democracy),我們相信人人都有研究魂,不同的角色都有機會碰到用戶的前提下,我們如何以研究專業來輔佐如產品經理, 設計師遇到收集用戶需求的情境時,可以有效率、有品質的執行。一般我們驗證型研究(Validative Research),較常出現在開發團隊,瞭解產品改版的回饋資訊。而探索式研究(Exploratory Research),在不清楚使用者輪廓的情況下,較常是研究員需要做,如:平台產品一直成長過程中、使用者輪廓還不清楚,目前積極推動研究民主化在驗證型的研究中,研究員也會更有餘裕投入做探索式研究。

在這些新方法推動上,有遇到什麼挑戰嗎?

需要作不少內部訓練,質、量化團隊之間會互相照應,讓「問好問題」的文化可以深根於公司。作為在DevOps開發世界中的研究團隊,如何擺脫過往做研究的節奏,用一個更輕快的節奏帶來有品質的研究發現,協助產品規劃更有本有據的推出滿足用戶的體驗。

「凡事推動的過程會有點像教騎車,會有段教學過程,後來能放手成就的時刻一定是對方了然於心的知道眉角在哪以及做這件事的意義為何?」

目前我們每週一次的研究營運討論,不斷地在尋找優化研究工作的方式來呼應公司商業需求。這樣的場合讓我們能更彈性的討論不拘泥傳統研究方式來離開執行框架的新可能。研究是地活用用各種方式讓混亂資訊被系統性地消化,進而轉化成不同的跨職能團隊能理解且操作的設計可能性。因此我們開始有研究雙刀流、民主化研究、甚至是打破原有對於完整研究報告的攥寫,不斷革新怎麼能更好的將研究洞見有效分享給開發團隊。有方法論的扎根而不被方法論綁架,回應具體的用戶問題,是最難得的。我們團隊有一群很棒的研究員,一起實驗這些研究機會及方法。

對於 HIE 未來發展的想法與期待

吸引更多有創新思維、高自主性的成員加入

「步調快是公司的節奏,規劃周全是研究員的本質,兩者的酸鹼中和,是需要努力的美好過程」

當適合條件的訪談對象遲遲找不到時,你會如何調整來推進研究呢?你會如何評估該如何調整研究條件來回應目標呢?你有沒有觀察到目前公司的產品策略方向,你的研究可以怎麼助一臂之力嗎?這挑戰研究員對研究設計的彈性與堅持能不能夠平衡。

我們給予研究員的自主性不只展現在研究規劃中,甚至在我們團隊的分工,也不由是主管直接指派,我們相信每個人始於照顧團隊的本心,讓每個人的聲音都展現出來是很自然的。

HIE研究團隊擁有一群很棒且互助的研究員們,橫跨台灣和日本,我們時而認真討論工作也chill在一起。我們相信我們的未來同事也會是對研究規劃有彈性及變通能力,或對方法有創新想法的成員,一起挑戰實際的設計困難,樂於與不同的角色協作。